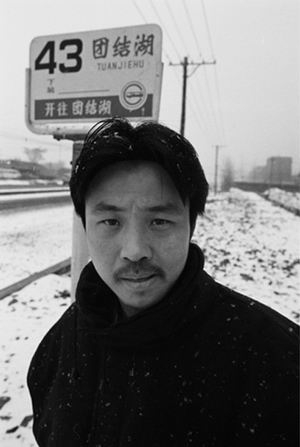

閱讀與寫作其實都是在敲響回憶之門,或者說都是為了再活一次 - 余華

Reading and Writing are actually the knocking to the door of memory, or the living through the past again. - Yu Hua

現實就是現實,要說有什麼比現實還現實,就等於說我比世上最高的人還高一樣的不合邏輯(如果”我”是個人),但在文學領域裡,余華創造比現實還更現實的閱讀體驗,他不取樣現實的皮相,而是透過荒誕奇觀,創造超現實的震撼力,使讀者再活一次,我個人認為,余華被譽為當代中國重要的小說家之一可謂當之無愧。

活著

人是為活著本身而活著的,而不是為活著之外的任何事物所活著-余華這句話基本上道盡文革中,失去物質,友情,親情及尊嚴後,人們會活著的唯一理由,透過這本小話能讓人稍稍理解,一個人在一個不能控制自我命運的環境中所能承受的苦難有多大。

許三觀賣血記

血在擅寫黑色暴力的余華手上往往象徵著死亡與暴力,像在<活著>中為了救縣太爺夫人,小男孩的血因而抽乾死亡,但這本小說裡,血卻有另一番溫情的詮釋。許三觀賣血救子,刻劃的是一個沒有辦法的升斗小民為救兒子所想出的辦法,過程中的人情冷暖,賣血的甘苦無奈,因著父親不顧一切的愛而化解,血液在此得到相當溫馨的詮釋之外,也顯出一個平凡父親是如何的偉大。

兄弟

一對自小在文革中生死與共的兄弟,滑頭弟弟生意腦筋動的快,在改革開放後成了有錢人,老實的哥哥見賢思齊,但終究不是從商的料,下場潦倒悽慘,原本相愛的 賢淑老婆跟著小叔上床,也在床上兩人得知哥哥的死訊,男的瞬間從此陽痿,女的沈潛復出成為媽媽桑。怪異的情結嗎?這本四十萬字的小說得到的評價是毀譽參半,第二部被批評最多,多半指摘余華僅只捕捉當代中國浮面的現象及語言,而且情節荒誕。

我個人相當欣賞這本小說,同時也要為其辯護;余華將其視角從文革延伸到當代中國,中國十年的變化是西方的百年,作為一個文學家是不可能不忽視這個視象,但這個過程太快,規模也太大,因此取樣上會造成文體龐大,這一點我們可以理解;我認為余華盡責地做好一個作家的工作,捕捉社會相貌及語言的變遷,緃然當下看來不過是日常不雅的用語,但我相信未來回

頭來看,這些反倒是值得紀錄。

資本主義下的唯利主義,讓中國成為一匹脫韁野馬,為了錢可能什麼東西都幹得出來,就像小說裡說能讓女人隨時隨地做處女的人造處女膜貞德紅,在Google搜尋就會發現它確實存在,余華的兄弟基本上就是反映中國的當代現象,看似荒誔,其實現實生活才是張力十足的戲劇,特別是在不顧一切要賺錢的中國下;復旦大學教授嚴鋒說:我們今天生活中最大的現實就是超現實。余華的荒誕其實不是巔覆,而是逼近真實。

Labels: Literature

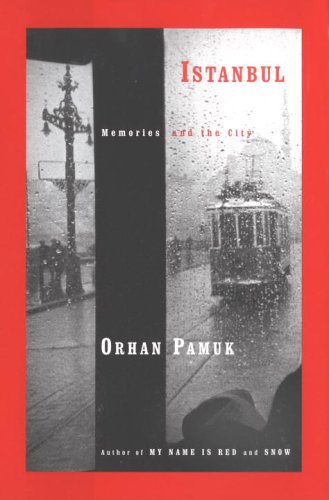

伊斯坦堡在Orhan的筆下是如此多愁善感,像是一個仍有姿色但飽經滄桑的女人,姿色是由於東西文明的交滙而勃發,滄桑是因為歷史曾經選擇她但最後抛棄了她。當西方文明的崛起,伊斯坦堡成為歐洲人眼中的東方異國想像,她抗拒這種邊緣的認同,於是她選擇抛棄自己,抺上西方的脂粉來爭取認同,可悲妝扮的下場只是個悲劇而已,因為她已失去自己。

伊斯坦堡在Orhan的筆下是如此多愁善感,像是一個仍有姿色但飽經滄桑的女人,姿色是由於東西文明的交滙而勃發,滄桑是因為歷史曾經選擇她但最後抛棄了她。當西方文明的崛起,伊斯坦堡成為歐洲人眼中的東方異國想像,她抗拒這種邊緣的認同,於是她選擇抛棄自己,抺上西方的脂粉來爭取認同,可悲妝扮的下場只是個悲劇而已,因為她已失去自己。 Orhan對伊斯坦堡娓娓得道來及一幀幀往日黑白照片,伊斯坦堡的衰豔就這麼躍然於紙上,看著他與這城市的互動,就好似一曲探戈,我們會理解城市是我們生命中不曾離開的舞伴。

Orhan對伊斯坦堡娓娓得道來及一幀幀往日黑白照片,伊斯坦堡的衰豔就這麼躍然於紙上,看著他與這城市的互動,就好似一曲探戈,我們會理解城市是我們生命中不曾離開的舞伴。